Biodiversität: lebendige und naturnahe Aussenräume

Ökologische Nachhaltigkeit: Biodiversität (GRI 304)

Spielwiese, wilde Hecken oder lauschige Grillplätze neben schattenspendenden Bäumen: Bei der GWG möchten wir Aussenräume, welche Nutzungsbedürfnisse erfüllen, die Lebensqualität in den Siedlungen erhöhen und Platz für Biodiversität bieten. Dabei setzen wir auf einen vielfältigen Massnahmenkoffer. Unser neustes Werkzeug darin: der GWG-Aussenflächenplan.

Ausgangslage

Die Biodiversität ist die zentrale Lebensgrundlage (Ernährung, Erholung, Medikamente, Luftreinigung) für uns Menschen. Die heutige Artenvielfalt hat sich über Jahrmillionen entwickelt, steht in stetiger Veränderung und hat für uns auch einen Eigenwert. Weil die GWG die Eigentümerin von Grundstücken ist, sehen wir uns in der Verantwortung, die Biodiversität auf diesen Flächen zu schützen und zu fördern.

Wohnzimmer unter freiem Himmel

Die Förderung der Biodiversität ist einer von vielen Ansprüchen an die Aussenräume der GWG. Wir fördern die Biodiversität darum so, dass sie die Nutzungsmöglichkeiten der Bewohner:innen nicht übermässig einschränkt und im Idealfall die Lebensqualität in der Siedlung erhöht. Für die Natur wäre eine Blumenwiese zum Beispiel besser als ein Parkplatz. Das heisst jedoch nicht, dass wir alle Parkplätze aufreissen und in Blumenwiesen umwandeln möchten. Aber es heisst umgekehrt auch nicht: Alle Parkplätze dürfen bleiben. Wir versuchen jeweils, Ideen zu entwickeln, die für viele stimmen.

Was wir bereits tun oder getan haben

Ein kleiner Rückblick auf die letzten Jahre: Im Jahr 2020 haben wir in 17 Siedlungen Blumenwiesen angelegt. Beim Schnitt der Blumenwiesen verwenden wir einen kleintierschonenden Balkenmäher. Invasive Neophyten – das sind einst importierte Pflanzen, welche sich stark ausbreiten und einheimische Pflanzen verdrängen – werden nicht mehr angepflanzt und aktiv bekämpft. Die Hauswart:innen wurden auf einen sparsamen Umgang mit Salz geschult und es wird nur in Ausnahmefällen Herbizid verwendet.

Im Jahr 2022 haben wir zudem eine 60-Prozent-Stelle Ökologie geschaffen, um die Biodiversität in unseren Siedlungen noch gezielter zu fördern. Seit 2023 stehen 100 neue, junge Bäume in unseren Siedlungen. Strukturen wie Sandlinsen, Asthaufen und Steinhaufen geben Kleintieren ein Zuhause.

Fokus

Konzentration auf eigene Flächen

Im Rahmen von «Fairness & Entwicklung» (F&E) haben wir uns entschieden, uns vorerst auf unsere eigenen Flächen zu konzentrieren. Hier sehen wir unsere Hauptverantwortung und können Massnahmen selbständig umsetzen. Dabei ist für uns wichtig, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, die helfen, Massnahmen für mehr Biodiversität systematisch zu planen und umzusetzen.

Weniger wichtig ist für uns die Erfolgsmessung – zum Beispiel durch das Zählen von Tieren pro Quadratmeter. Das hat einen guten Grund: Zur Förderung der Biodiversität wird seit Jahrzehnten geforscht und es ist im Grossen und Ganzen bekannt, welche Massnahmen erfolgversprechend sind und welche nicht. Von dieser Vorarbeit dürfen wir profitieren und wir müssen nicht Zeit und Geld investieren, um herauszufinden, ob es Sinn macht, nach einem Probe-Asthaufen an einem anderen Ort einen weiteren anzulegen.

Erfassung der Aussenräume

Im Zusammenhang mit der Werkzeugdiskussion waren wir uns schnell einig: Ein guter Basisplan für ein zielgerichtetes Engagement ist das, was wir als Nächstes in unserem Massnahmenkoffer brauchen. Wir haben darum entschieden, die bestehenden Aussenflächen mit der Software QGIS zu erfassen. Als Grundlage für die quantitative Erfassung diente der «Profilkatalog naturnahe Pflege» von Grün Stadt Zürich.

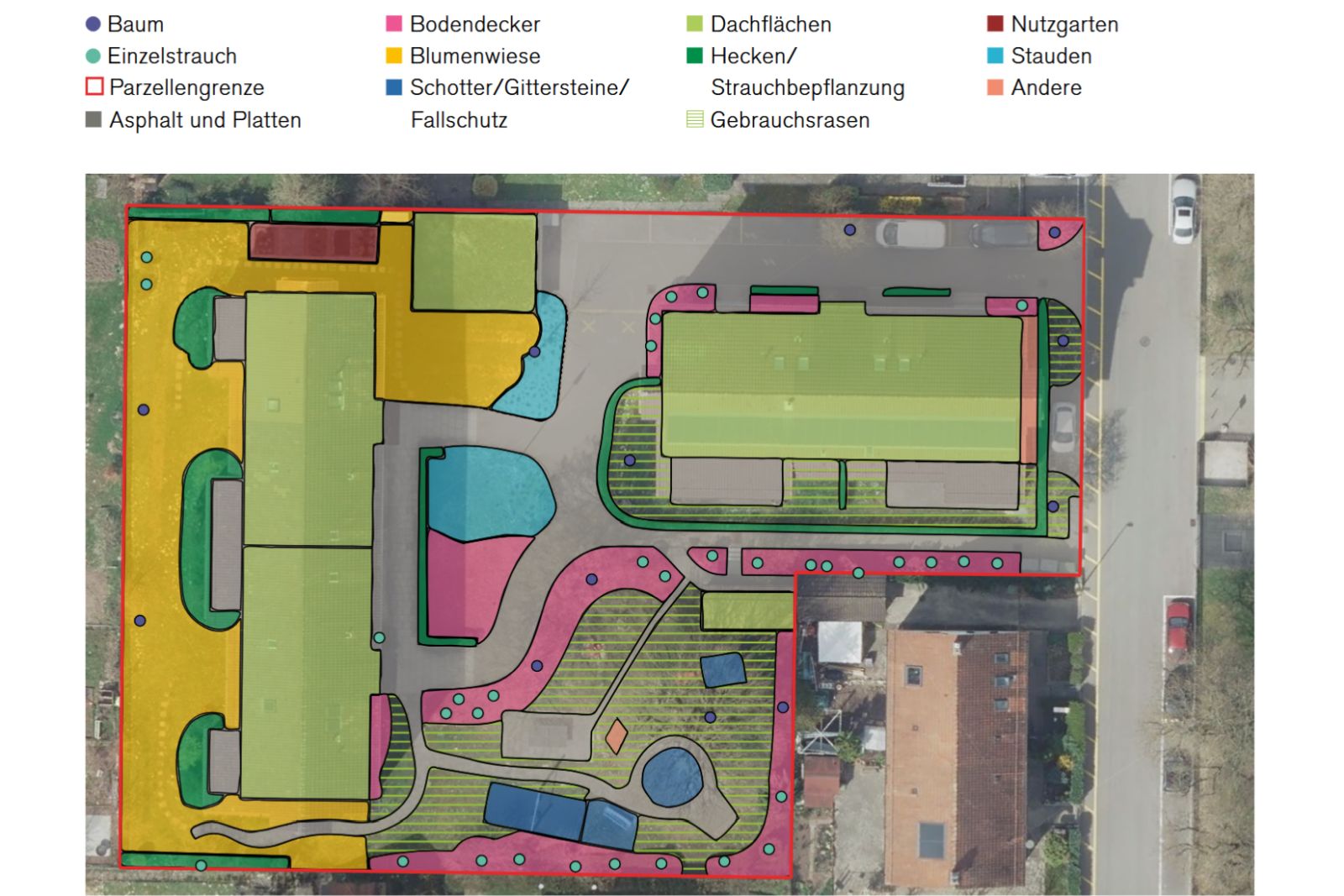

Plan mit Flächen- und Punktdaten der Siedlung Klosterstrasse.

Ergebnisse

Dank Flächenplan wissen wir nun, was wir wo und in welchen Mengen haben. Der Plan kann als Landkarte oder Tabelle ausgespielt werden.

Auf einen Blick Hebel erkennen

Unser neues Werkzeug hilft uns, mit wenig Aufwand zu entscheiden, wo es sich lohnt, Zeit, Wissen und Geld zu investieren. Ein paar Beispiele:

Potenzialflächen: flächenisolierte Betrachtung

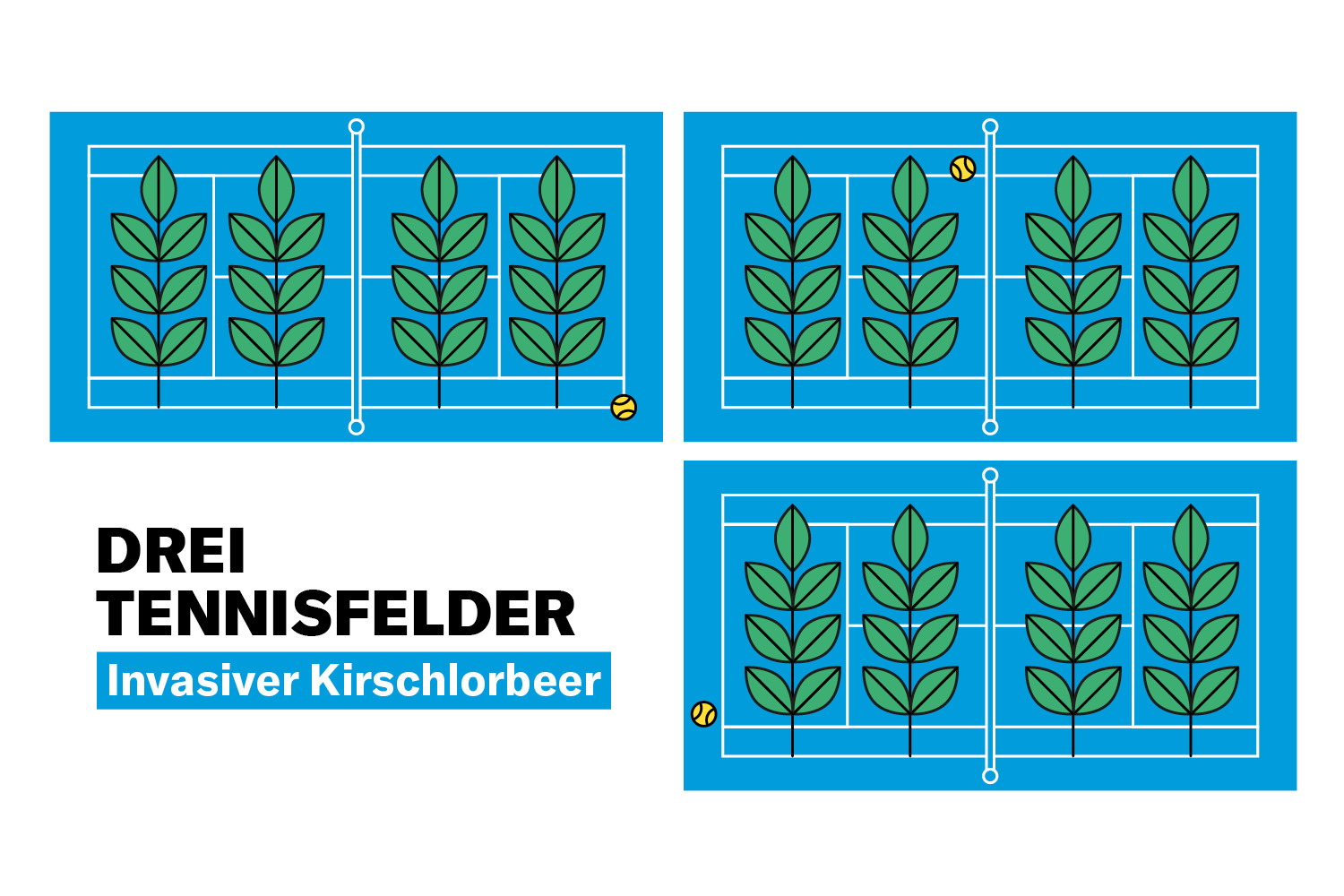

Zusätzliche Sträucher, weniger mähen oder Entfernen von invasiven Neophyten. Über alle GWG-Liegenschaften hinweg gibt es Aussenflächen in der Grösse von über sieben Fussballfeldern, welche Potenzial für eine ökologische Aufwertung haben. Dazu gehört auch eine Fläche von drei Tennisfeldern mit dem traditionsreichen Kirschlorbeer oder anderen Problempflanzen.

Flächendiversität: verschiedene Flächenarten

Neben der Diversität innerhalb eines Lebensraumes ist auch die Diversität an Lebensräumen wichtig. Wir haben bereits einen guten Mix aus Bäumen, Blumenwiesen, Wildhecken und Kleinstrukturen. Wir haben aber auch gemerkt, dass sehr trockene, sogenannte Ruderalflächen, und sehr nasse Lebensräume in unseren Liegenschaften meist fehlen.

So geht es weiter

Nun gilt es zu entscheiden, wo wir was und wann umsetzen möchten. Dafür prüfen wir Siedlung für Siedlung und wägen ab, was wann sozial, ökologisch und ökonomisch Sinn macht.

Ziele und Massnahmen

- Qualitätskontrolle der Blumenwiesen und Planung von Aufwertungsmassnahmen (falls nötig) – bis 2025

- Prüfung von Begrünungsmöglichkeiten auf bestehenden Flachdächern – bis 2026

- Prüfung aller Potenzialflächen – bis 2025

- Schaffung von mindestens 50 weiteren Kleinstrukturen – bis 2026

- Schaffung von Ruderalflächen in 5 Siedlungen – bis 2027

- Rodung des gesamten Kirschlorbeerbestandes – bis 2027 (Ausnahme Grüzefeld: Dort haben wir aufgrund des Denkmalschutzes keine Entscheidungsfreiheit.)

Welche Massnahmen geplant sind, welche wir umgesetzt haben und welche wir warum nicht schaffen, ist im Statusbericht zu finden.

(Stand 2024)