Herausforderung Materialwahl: unser Weg zu guten Entscheiden

Ökologische Nachhaltigkeit: Eingesetzte Materialien (GRI 301)

Unterhalt, Sanierung oder Neubau: Wer entscheidet bei der GWG auf Basis welcher Kriterien, welche Materialien wir einsetzen? Auf diese Frage haben wir aus verschiedenen Perspektiven Antworten gesucht – als Ausgangslage für Ideen, die einfach sind und helfen, noch bewusstere Materialentscheide zu fällen.

Ausgangslage

Wir wohnen und arbeiten auf grossem Fuss: Der Gebäudesektor ist laut Bundesamt für Umwelt für rund einen Viertel der Schweizer Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein gewichtiges Rädchen im Bau-Uhrwerk ist dabei die Materialwahl. Und diese ist oft ziemlich kompliziert und hat teils weitreichende Folgen:

- Lebenszyklus: Jedes Material, das eingesetzt wird, verursacht Emissionen – bei der Herstellung, beim Transport, im Gebrauch und bei der Entsorgung.

- Charakter: Ein Material kann vieles sein (oder nicht): zum Beispiel beliebt, schön, robust, langlebig, intelligent, günstig, einfach verbau- oder ersetzbar.

- Eignung: Nicht jedes Material eignet sich für alles. Ob es Sinn macht oder nicht, ist oft situativ.

- Pflege: Jedes Material hat unterschiedliche Pflegebedürfnisse, die bei einem Entscheid eingeplant werden müssen.

- Personen: Welches Material gewünscht ist, entscheiden in einem Bauprojekt in den unterschiedlichsten Phasen auf verschiedenen Ebenen teilweise andere Personen mit anderem Wissen und anderen Vorlieben.

- System: Eine Materialwahl hat in der Regel Auswirkungen auf andere Materialien – unmittelbar, aber auch auf Entscheide in der Zukunft. Darum ist sie fast immer eine Wahl zu Gunsten eines ganzen Systems.

1400 Wohnungen – viele Entscheide

Weil wir als Genossenschaft laufend kleine oder grosse direkte oder indirekte Materialentscheide fällen, wollten wir uns vertiefter mit dem Thema beschäftigen.

Fokus

In einem ersten Schritt haben wir das Thema Materialentscheid aus verschiedenen Perspektiven reflektiert und dokumentiert:

- Entscheidungsfaktoren: Wie entscheiden wir uns für oder gegen etwas?

- Operative Entscheidungshilfen: Was hilft uns beim Entscheiden?

- Ort der Entscheidungen: Welche Gremien entscheiden was?

- Prozess Materialwahl: Wie läuft ein klassischer Materialentscheid ab?

- Praxisbeispiele: Wie funktionieren Materialentscheide im GWG-Alltag?

Unser Ziel dabei: Wir wollen Anknüpfungspunkte finden, wo, wann und mit welchen niederschwelligen Massnahmen wir bei der GWG künftig noch bewusstere Materialentscheide fällen können. Das machen wir hingegen nicht: bestehende Liegenschaften auf ihre Materialien untersuchen.

Ergebnisse

Entscheidungsfaktoren: Wie entscheiden wir uns für oder gegen etwas?

Beginnen wir auf einer grundsätzlichen Ebene – mit einem kleinen Theorieblock zum Thema Entscheidungen. Rationale Entscheide fällen Menschen, indem sie auf Basis verfügbarer Informationen verschiedene Varianten abwägen und diejenige wählen, die den grössten Nutzen bringen.

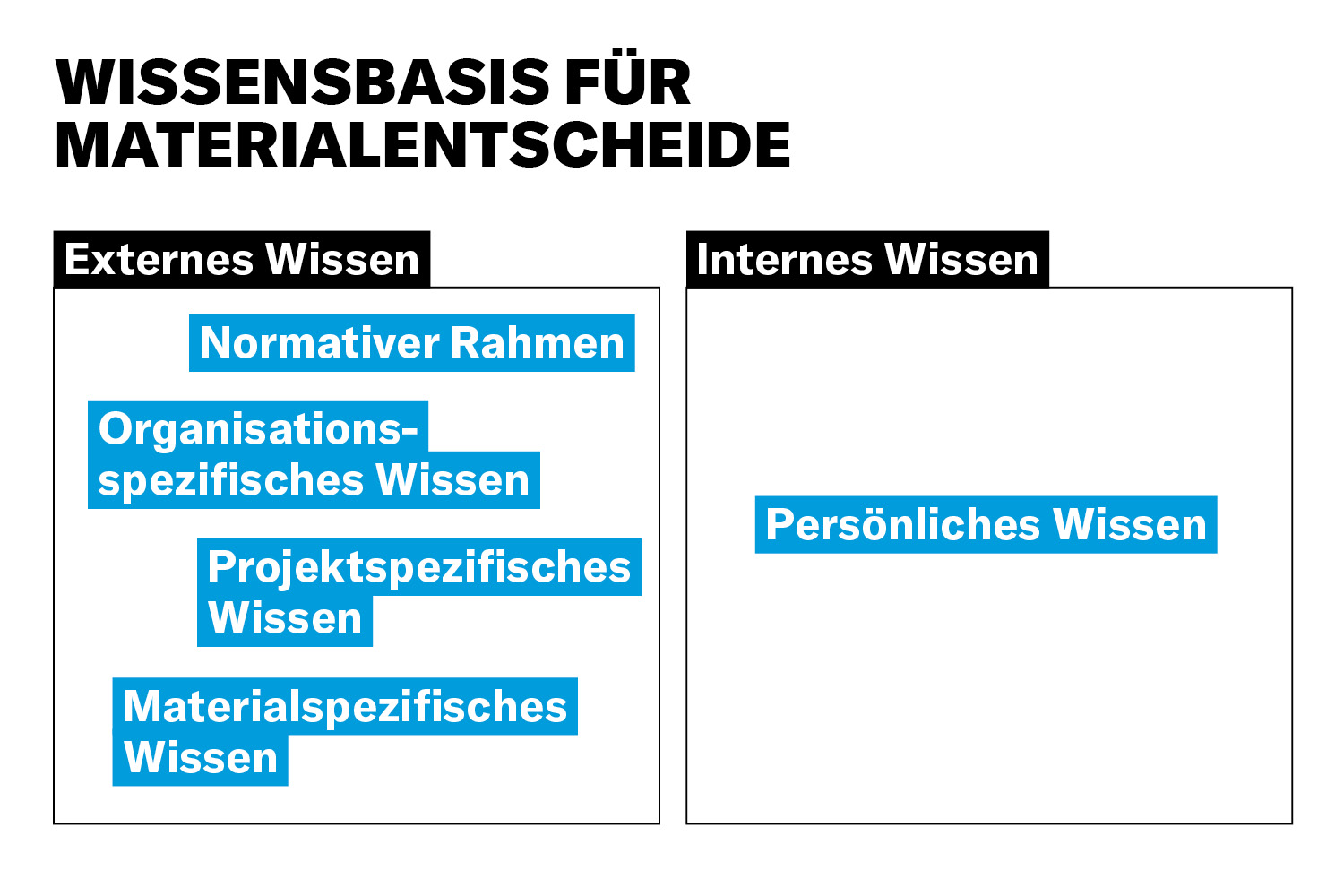

Externes Wissen

Normativer Rahmen

- Gesetzliche Vorgaben

- Gesellschaftliche Wertevorstellung

- Sozialer Druck

- Richtlinien und technische Empfehlungen (z. B. SIA)

Organisationsspezifisches Wissen

- Strategische Grundlagen (Statuten, Leitbild, Liegenschaftenstrategie)

- Organisationskultur (gemeinsame Wertehaltung und Rituale)

- Operative Arbeitshilfen (Ausbauempfehlungen)

- Erfahrungswerte, implizite und explizite Abmachungen und eingespielte Prozesse

Projektspezifisches Wissen

- Projektgrundlagen (Grundsätze, Schwerpunkte, Vorgaben, Kriterien, Checklisten…)

Materialspezifisches Wissen

- Produktauswahl

- Produktinformationen

Internes Wissen

Persönliches Wissen

- Erfahrungen

- Überzeugungen

- Persönliche Ziele

Spannend ist dabei: Fehlt zu bestimmten Themen «externes» Wissen, wird das Thema nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen oder die Lücke wird mit persönlichen Erfahrungen, Überzeugungen und Präferenzen gefüllt.

Operative Entscheidungshilfen: Was hilft uns beim Entscheiden?

Die Theorie legt nahe: In der Praxis können uns Entscheidungshilfen wie Checklisten oder Empfehlungen beim Abwägen von Varianten helfen und sicherstellen, dass wir keine wichtigen Faktoren vergessen und merken, ob und wo wir zusätzliches Wissen brauchen.

Ein Blick auf unseren Alltag zeigt, dass es bereits einige Arbeitshilfen gibt. Teils sind es schriftliche Dokumente, teils sind es informelle Kriterien oder Vorgehensweisen, die durch wiederholte Anwendung zur GWG-Gewohnheit geworden sind:

Ausbauempfehlungen: internes Dokument mit Ausbauempfehlungen für Fenster, Sanitärinstallationen und Einbauküchen für Bauprojekte aller Art.

Nachhaltigkeits-Checkliste: projektspezifisches Dokument, das vom externen Planungsteam für das Neubauprojekt Depot Deutweg erarbeitet wurde.

Informelle Kriterien: Entscheidungsfaktoren, die in keinem Regelwerk explizit festgehalten sind, sich aber im GWG-Alltag etabliert haben. Dazu gehört das Prinzip «sorgfältiges Abwägen von technischen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten». Auf konkreter Ebene spielen Erfahrungswerte aus vergangenen Bauprojekten und die Herkunft der Materialien eine wichtige Rolle. Neuer hat auch die Eignungsprüfung nach Kreislaufprinzipien (reduce, reuse, recycle) an Bedeutung gewonnen.

Ort der Entscheidungen: Welche Gremien entscheiden was?

Bei Sanierungen und Neubauten haben wir verschiedene Gremien, die Materialentscheide vorbereiten oder fällen.

- Arbeitsgruppe: Bis und mit Wettbewerbsphase bereitet eine interne Arbeitsgruppe alle wichtigen Entscheide vor. Sie gibt damit bereits eine Richtung vor, was die spätere Materialwahl betrifft. Die Arbeitsgruppe besteht mindestens aus einer Person aus der Geschäftsleitung und dem Ressort Bau. Über die Anträge entscheidet der Vorstand.

- Vorstand: Der Vorstand genehmigt den «Projektauftrag Bau» und entscheidet im Projektverlauf über die Genehmigung des Vorprojekts, des Projekts und die Abnahme der Bauabrechnung.

- Baukommission: Die interne Baukommission ist für die Umsetzung des Bauprojekts verantwortlich und besteht im Minimum aus Personen aus dem Ressort Bau und Bewirtschaftung. Sie hat viele Entscheidungskompetenzen – darunter die Auftragsvergabe und alle Materialentscheide.

- Externe Partner:innen: Die Baukommission betraut ihrerseits externe Planungs-, Liefer- und Baufirmen mit Entscheiden oder der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen. Dazu gehören auch viele Materialentscheide.

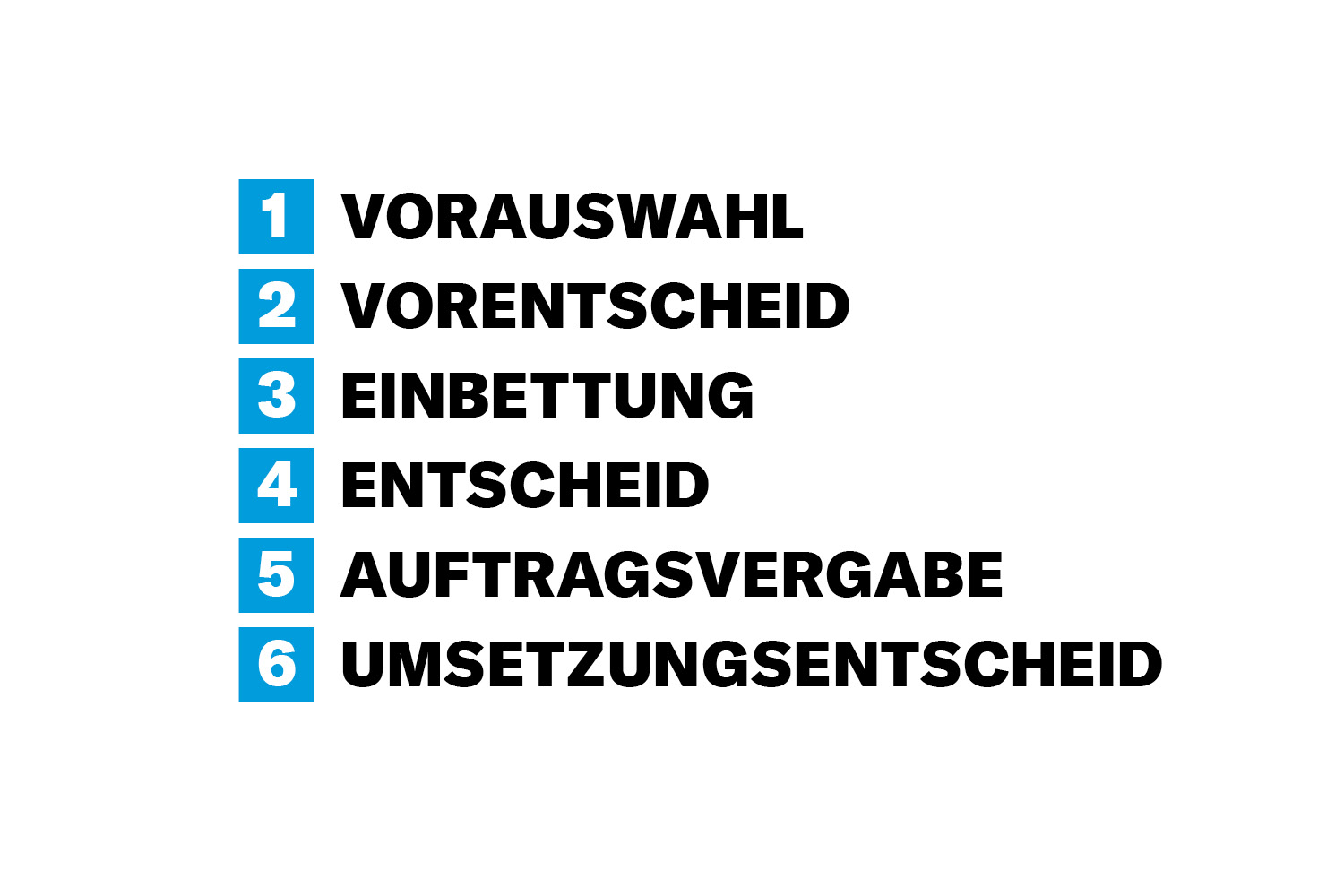

Prozess Materialwahl: Wie läuft ein klassischer Materialentscheid ab?

Neben dem Wer und Was fehlt nun noch das Wie – oder anders gesagt: ein klassischer Ablauf einer Materialauswahl.

- Vorauswahl: Das Planungsteam erarbeitet einen Materialvorschlag und präsentiert diesen in der Baukommission.

- Vorentscheid: Die Baukommission prüft den Vorschlag, fällt einen vorläufigen Entscheid oder gibt den Vorschlag nochmals zur Überarbeitung ans Planungsteam zurück.

- Einbettung: Das Planungsteam integriert den Entscheid zusammen mit vielen weiteren in das Projekt und bildet diese entsprechend im Kostenvoranschlag ab.

- Entscheid: Zusammen mit der Abnahme des Projektzwischenstands fällt der Vorstand automatisch den finalen Materialentscheid.

- Auftragsvergabe: Die Baukommission vergibt im Anschluss entsprechende Ausführungsaufträge.

- Umsetzungsentscheid: Die Auftragnehmenden fällen viele weitere Entscheide, welche zur Umsetzung der Materialentscheide nötig sind.

Praxisbeispiele: Wie funktionieren Materialentscheide im GWG-Alltag?

Bevor wir in zwei Beispiele aus der Praxis eintauchen, ein kleiner Exkurs zur Frage: Warum ist eigentlich eine vordergründig simple Materialwahl in Wirklichkeit oft ein Entscheid zu Gunsten eines ganzen Systems? Die Materialwahl ist ein Systementscheid, weil ein Bauteil fast immer aus mehreren Materialien besteht. Zudem sind die Herstellung, das Verbauen und der Unterhalt je nach Bauteil anders. Und je nach Bauteil können und müssen auch in Zukunft andere Entscheide getroffen werden.

Weil ein Materialentscheid unmittelbare Folgen hat, lohnt es sich, verschiedene Systemvarianten aus unterschiedlichen Perspektiven zu bewerten. Zum Beispiel aus den folgenden Blickwinkeln: Qualität, Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaftlichkeit.

Praxisbeispiel 1: Systemwahl Sanierung

Wir beginnen mit einem sehr grossen Systementscheid – namentlich mit dem Beispiel «Hündlerstrasse». Bei unserer Siedlung in Dättnau standen wir kürzlich vor dem Entscheid, ob wir die Liegenschaft konventionell oder sanft sanieren sollen.

Was ist der Unterschied? Bei einer konventionellen Sanierung wird die Siedlung technisch, energetisch und funktional so aufgerüstet, dass sie wieder mindestens für die nächsten 30 Jahre fit ist. Das braucht mehrere Wochen Zeit und nicht alle Arbeiten können im bewohnten Zustand durchgeführt werden. Bei einer Softsanierung wird nur gemacht, was gemacht werden muss, damit eine grössere Sanierung rund 15 Jahre hinausgeschoben werden kann. Darum dauert sie weniger lang und kann so organisiert werden, dass Bewohner:innen durchgehend in der Wohnung bleiben können.

Praxisbeispiel 2: Systemwahl Fensterersatz

Der Entscheid für eine Sanierung erfordert viele weitere Entscheide. So auch bei der Softsanierung der GWG-Siedlung Hündlerstrasse. Nach einer Abwägung und einem Entscheid für einen Fensterersatz gingen wir unmittelbar der nächsten Frage nach: Welches Fenstersystem schneidet bei einer Prüfung nach GWG-Kriterien am besten ab?

Zwischenbilanz Ergebnisse

Nachdem wir das Thema Materialentscheid aus verschiedenen Perspektiven reflektiert und dokumentiert haben, ist uns nochmals bewusst geworden, wie komplex das Thema ist.

Nicht nur das Thema Materialien ist kompliziert. Auch die GWG ist ein lebendiges System aus vielen Personen, die bei der GWG arbeiten oder mit der GWG zusammenarbeiten und die sich in verschiedenen Konstellationen für ein «faires Zuhause» für viele Menschen einsetzen. Beide Erkenntnisse helfen uns, Ideen zu spinnen, wie und wo wir einfach ansetzen können, um noch bewusstere Entscheide zu fällen.

Ziele und Massnahmen

- Erstellung einer Checkliste mit Kriterien für bewusste und nachvollziehbare Entscheide in der Baukommission – bis 2025

- Systematisches Durchspielen von 5 konkreten Beispielen anhand der erarbeiteten Checkliste – bis 2026

- Einbinden dieser Checkliste in ein Fördersystem, welches die Beauftragten der GWG bei der nachhaltigen Lösungsfindung motiviert und die besten Lösungen belohnt – bis 2026

Welche Massnahmen geplant sind, welche wir umgesetzt haben und welche wir warum nicht schaffen, ist im Statusbericht zu finden.

(Stand 2024)